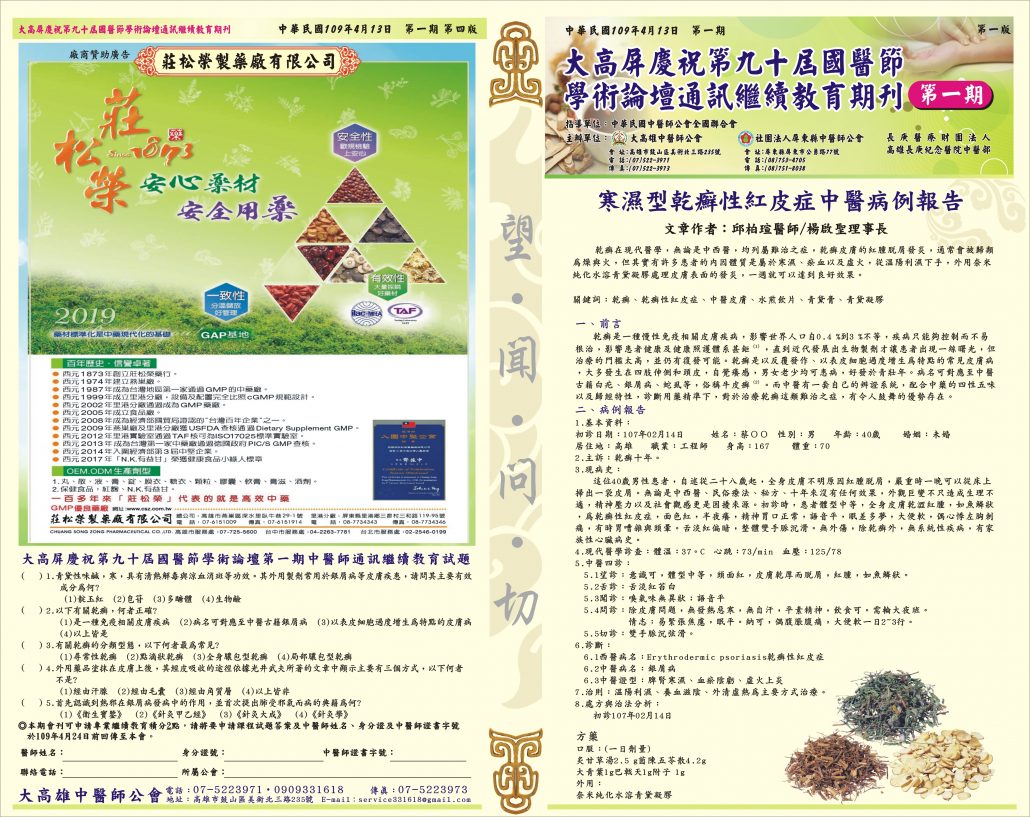

因為疫情關係,2020年中醫國醫節無法辦理現場大型繼續教育活動,因此改以通訊方式進行,第一期刊出邱柏瑄醫師整理的寒濕型乾癬性紅皮症中醫病例報告,感謝所有師長前輩的不嫌棄以及指教,希望能夠互相讓中醫皮膚科這塊繼續進步鼓勵。

一、前言

乾癬是一種慢性免疫相關皮膚疾病,影響世界人口自0.4 %到3 %不等,疾病只能夠控制而不易根治,影響患者健康及健康照護體系甚鉅(1),直到近代發展出生物製劑才讓患者出現一絲曙光,但治療的門檻太高,並仍有復發可能。乾癬是以反覆發作、以表皮細胞過度增生為特點的常見皮膚病,大多發生在四肢伸側和頭皮,自覺癢感,男女老少均可患病,好發於青壯年。病名可對應至中醫古籍白疕、銀屑病、蛇虱等,俗稱牛皮癬(2)。而中醫有一套自己的辨證系統,配合中藥的四性五味以及歸經特性,診斷用藥精準下,對於治療乾癬這類難治之症,有令人鼓舞的優勢存在。

二、病例報告

1.基本資料:

初診日期:107年02月14日

姓名:蔡OO 性別:男

年齡:40歲

婚姻:未婚

居住地:高雄

職業:工程師

身高:167

體重:70

2.主訴:乾癬十年。

3.現病史:

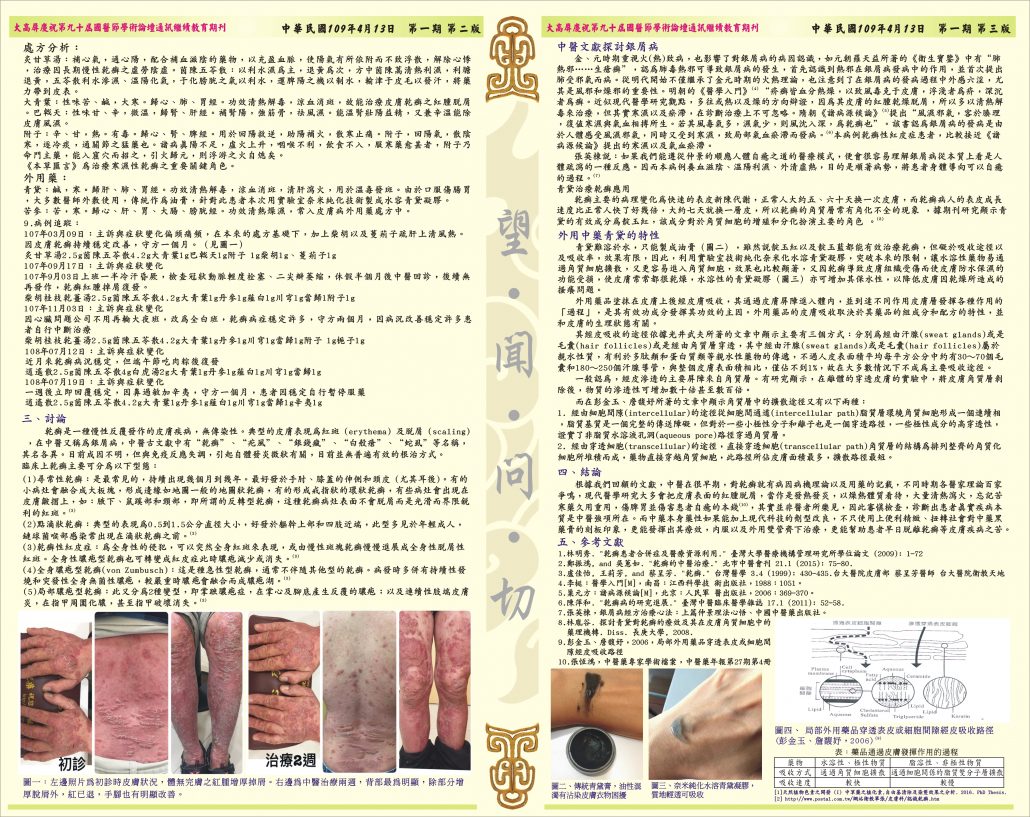

這位40歲男性患者,自述從二十八歲起,全身皮膚不明原因紅腫脫屑,嚴重時一晚可以從床上掃出一袋皮屑。無論是中西醫、民俗療法、秘方、十年來沒有任何效果,外觀巨變不只造成生理不適,精神壓力以及社會觀感更是困擾來源。初診時,患者體型中等,全身皮膚乾澀紅腫,如魚鱗狀,為乾癬性紅皮症,面色紅,半夜癢,精神胃口正常,語音平,眠差多夢,大便軟,偶心悸左胸刺痛,有時胃嘈雜與頭暈。舌淡紅偏暗,整體雙手脈沉滑。無外傷,除乾癬外,無系統性疾病,有家族性心臟病史。

4.現代醫學診查:體溫:37。C 心跳:73/min 血壓:125/78

5.中醫四診:

5.1望診:意識可,體型中等,頭面紅,皮膚乾厚而脫屑,紅腫,如魚鱗狀。

5.2舌診:舌淡紅苔白

5.3聞診:嗅氣味無異狀;語音平

5.4問診:除皮膚問題,無發熱惡寒,無自汗,平素精神,飲食可。需輪大夜班。情志:易緊張焦慮,眠平。納可,偶腹脹腹痛,大便軟一日2~3行。

5.5切診:雙手脈沉弦滑。

6.診斷:

6.1西醫病名:Erythrodermic psoriasis乾癬性紅皮症

6.2中醫病名:銀屑病

6.3中醫證型:脾腎寒濕、血瘀陰虧、虛火上炎

7.治則:溫陽利濕、養血滋陰、外清虛熱為主要方式治療。

8.處方與治法分析:

初診107年02月14日

方藥

口服:(一日劑量)

炙甘草湯2.5 g茵陳五苓散4.2g大青葉1g巴㦸天1g附子 1g

外用:

奈米純化水溶青黛凝膠

處方分析:

炙甘草湯:補心氣,通心陽,配合補血滋陰的藥物,以充盈血脈,使陽氣有所依附而不致浮散,解除心悸,治療因長期慢性乾癬之虛勞陰虛。

茵陳五苓散:以利水濕為主,退黃為次,方中茵陳蒿清熱利濕,利膽退黃,五苓散利水滲濕、溫陽化氣,于化膀胱之氣以利水,運脾陽之機以制水,輸津于皮毛以發汗,將藥力帶到皮表。

大青葉:性味苦、鹹,大寒。歸心、肺、胃經。功效清熱解毒,涼血消斑,故能治療皮膚乾癬之紅腫脫屑。

巴㦸天:性味甘、辛,微溫,歸腎、肝經。補腎陽,強筋骨,祛風濕。能溫腎壯陽益精,又兼辛溫能除皮膚風濕。

附子:辛、甘,熱。有毒。歸心、腎、脾經。用於回陽救逆,助陽補火,散寒止痛。附子,回陽氣,散陰寒,逐冷痰,通關節之猛藥也。諸病真陽不足,虛火上升,咽喉不利,飲食不入,服寒藥愈甚者,附子乃命門主藥,能入窟穴而招之,引火歸元,則浮游之火自熄矣。《本草匯言》為治療寒濕性乾癬之重要關鍵角色。

外用藥:

青黛:鹹,寒。歸肝、肺、胃經。功效清熱解毒,涼血消斑,清肝瀉火,用於溫毒發斑。由於口服傷腸胃,大多數醫師外敷使用,傳統作為油膏,針對此患者本次用實驗室奈米純化技術製成水容青黛凝膠。

苦參:苦,寒。歸心、肝、胃、大腸、膀胱經。功效清熱燥濕,常入皮膚病外用藥處方中。

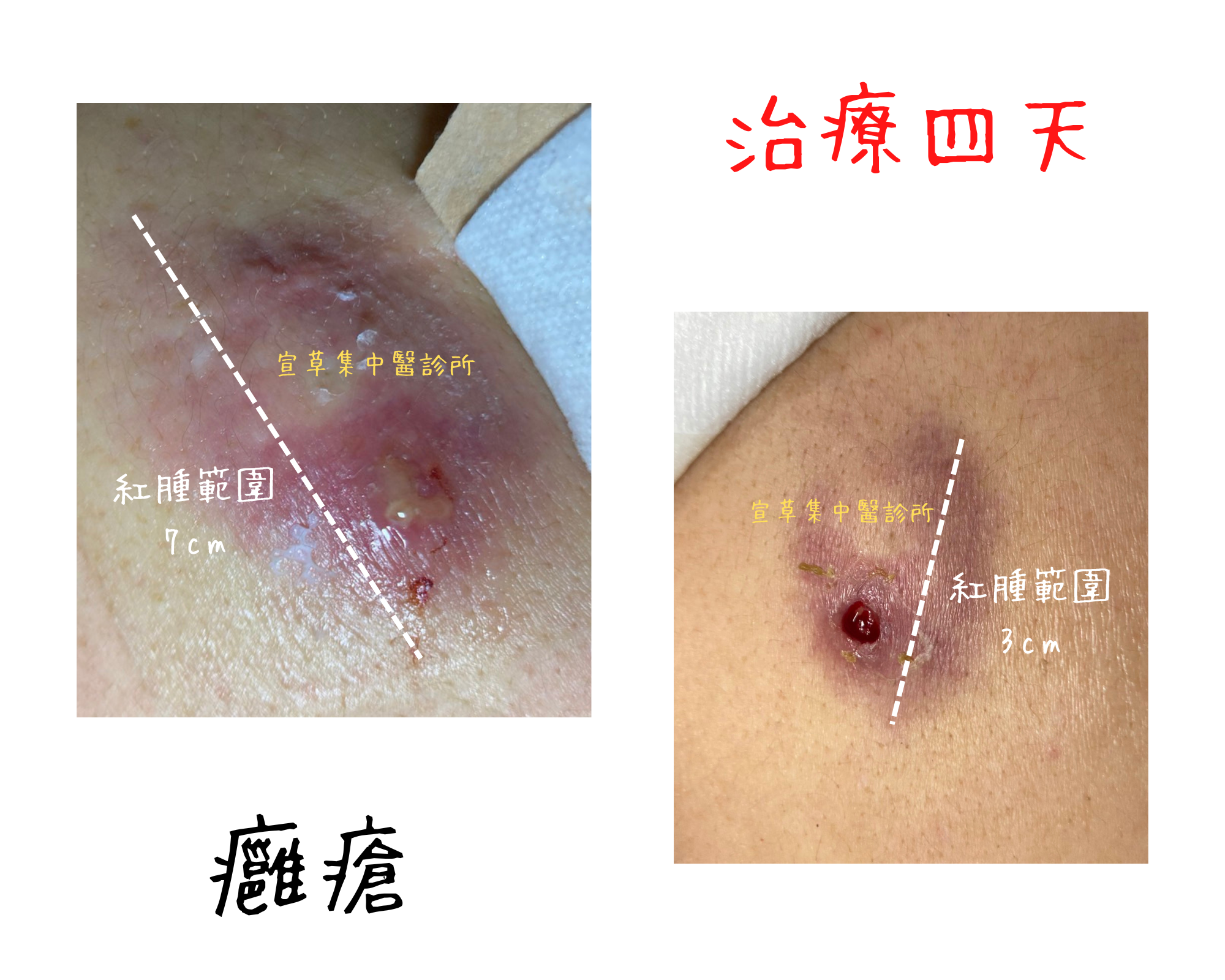

9.病例追蹤:

107年03月09日:主訴與症狀變化

偏頭痛頻,在本來的處方基礎下,加上柴胡以及蔓荊子疏肝上清風熱。因皮膚乾癬持續穩定改善,守方一個月。(見圖一)

炙甘草湯2.5g茵陳五苓散4.2g大青葉1g巴㦸天1g附子 1g柴胡1g、蔓荊子1g

107年09月17日:主訴與症狀變化

107年9月03日上班一半冷汗昏厥,檢查冠狀動脈輕度栓塞、二尖瓣萎縮,休假半個月後中醫回診,後續無再發作,乾癬紅腫掉屑復發。

柴胡桂枝乾薑湯2.5g茵陳五苓散4.2g大青葉1g丹參1g薤白1g川穹1g當歸1附子 1g

107年11月03日:主訴與症狀變化

因心臟問題公司不用再輪大夜班,改為全白班,乾癬病症穩定許多,守方兩個月,因病況改善穩定許多患者自行中斷治療

柴胡桂枝乾薑湯2.5g茵陳五苓散4.2g大青葉1g丹參1g川穹1g當歸1g附子 1g梔子1g

108年07月12日:主訴與症狀變化

近月來乾癬病況穩定,但端午節吃肉粽後復發

逍遙散2.5g茵陳五苓散4g白虎湯2g大青葉1g丹參1g薤白1g川穹1g當歸1g

108年07月19日:主訴與症狀變化

一週後立即回覆穩定,因鼻過敏加辛夷,守方一個月,患者因穩定自行暫停服藥

逍遙散2.5g茵陳五苓散4.2g大青葉1g丹參1g薤白1g川穹1g當歸1g辛夷1g

三、討論

乾癬是一種慢性反覆發作的皮膚疾病,無傳染性。典型的皮膚表現為紅斑 (erythema) 及脫屑 (scaling) ,在中醫又稱為銀屑病,中醫古文獻中有“乾癬”、“疕風”、“銀錢瘋”、“白殼瘡”、“蛇虱”等名稱,其名各異。目前成因不明,但與免疫反應失調,引起自體發炎徵狀有關,目前並無普遍有效的根治方式。

臨床上乾癬主要可分為以下型態:

(1) 尋常性乾癬:是最常見的,持續出現幾個月到幾年。最好發於手肘、膝蓋的伸側和頭皮 (尤其耳後)。有的小病灶會融合成大板塊,形成邊緣如地圖一般的地圖狀乾癬,有的形成戒指狀的環狀乾癬,有些病灶會出現在皮膚皺摺上,如:腋下、鼠蹊部和頸部,即所謂的反轉型乾癬,這種乾癬病灶表面不會脫屑而是光滑而界限銳利的紅斑。(3)

(2) 點滴狀乾癬:典型的表現為0.5到1.5公分直徑大小,好發於軀幹上部和四肢近端,此型多見於年輕成人,鏈球菌喉部感染常出現在滴狀乾癬之前。(3)

(3) 乾癬性紅皮症:為全身性的侵犯,可以突然全身紅斑來表現,或由慢性斑塊乾癬慢慢進展成全身性脫屑性紅斑。全身性膿疱型乾癬也可轉變成紅皮症此時膿疱減少或消失。(3)

(4) 全身膿疱型乾癬(von Zumbusch):這是種急性型乾癬,通常不伴隨其他型的乾癬。病發時多併有持續性發燒和突發性全身無菌性膿疱,較嚴重時膿疱會融合而成膿疱湖。(3)

(5) 局部膿疱型乾癬:此又分為2種變型,即掌蹠膿疱症,在掌心及腳底產生反覆的膿疱;以及連續性肢端皮膚炎,在指甲周圍化膿,甚至指甲破壞消失。(3)

中醫文獻探討銀屑病

金、元時期重視火(熱)致病,也影響了對銀屑病的病因認識,如元朝羅天益所著的《衛生寶鑒》中有“肺毒熱邪……生瘡癬”,認為肺毒熱邪可導致銀屑病的發生,首先認識到熱邪在銀屑病發病中的作用,並首次提出肺受邪氣而病。從明代開始不僅繼承了金元時期的火熱理論,也注意到了在銀屑病的發病過程中外感六淫,尤其是風邪和燥邪的重要性。明朝的《醫學入門》(4) “疥癬皆血分熱燥,以致風毒克于皮膚,浮淺者為疥,深沉者為癬。近似現代醫學研究觀點,多往或熱以及燥的方向辯證,因為其皮膚的紅腫乾燥脫屑,所以多以清熱解毒來治療,但其實寒濕以及瘀滯,在診斷治療上不可忽略。隋朝《諸病源候論》(5)提出“風濕邪氣,客於腠理,復值寒濕與氣血相搏所生。若其風毒氣多,濕氣少,則風沈入深,為乾癬也”。該書認為銀屑病的發病是由於人體感受風濕邪氣,同時又受到寒濕,致局部氣血瘀滯而發病。(6)本病例乾癬性紅皮症患者,比較接近《諸病源候論》提出的寒濕以及氣血瘀滯。

張英棟說:如果我們能遵從仲景的順應人體自癒之道的醫療模式,便會很容易理解銀屑病從本質上看是人體疏瀉的一種反應。因而本病例養血滋陰、溫陽利濕、外清虛熱,目的是順著病勢,將患者身體導向可以自癒的過程。(7)

青黛治療乾癬應用

乾癬主要的病理變化為快速的表皮新陳代謝,正常人大約五、六十天換一次皮膚,而乾癬病人的表皮成長速度比正常人快了好幾倍,大約七天就換一層皮,所以乾癬的角質層常有角化不全的現象 ,據期刊研究顯示青黛的有效成分為靛玉紅,該成分對於角質細胞的增殖和分化扮演主要的角色 。(8)

外用中藥青黛的特性

青黛難溶於水,只能製成油膏(圖二),雖然說靛玉紅以及靛玉藍都能有效治療乾癬,但礙於吸收途徑以及吸收率,效果有限,因此,利用實驗室技術純化奈米化水溶青黛凝膠,突破本來的限制,讓水溶性藥物易通過角質細胞擴散,又更容易進入角質細胞,效果也比較顯著,又因乾癬導致皮膚組織受傷而使皮膚防水保濕的功能受損,使皮膚常常都很乾燥,水溶性的青黛凝膠(圖三)亦可增加其保水性,以降低皮膚因乾燥所造成的搔癢問題。

圖二、傳統青黛膏,油性混濁有沾染皮膚衣物困擾

圖三、奈米純化水溶青黛凝膠,質地輕透可吸收

外用藥品塗抹在皮膚上後經皮膚吸收,其通過皮膚屏障進入體內,並到達不同作用皮膚層發揮各種作用的「過程」,是其有效功成分發揮其功效的主因。外用藥品的皮膚吸收取決於其藥品的組成分和配方的特性,並和皮膚的生理狀態有關。

其經皮吸收的途徑依據光井武夫所著的文章中顯示主要有三個方式:分別為經由汗腺(sweat glands)或是毛囊(hair follicles)或是經由角質層穿透,其中經由汗腺(sweat glands)或是毛囊(hair follicles)屬於親水性質,有利於多肽類和蛋白質類等親水性藥物的傳遞,不過人皮表面積平均每平方公分中約有30~70個毛囊和180~250個汗腺導管,與整個皮膚表面積相比,僅佔不到1%,故在大多數情況下不成為主要吸收途徑。 一般認為,經皮滲透的主要屏障來自角質層。有研究顯示,在離體的穿透皮膚的實驗中,將皮膚角質層剝除後,物質的滲透性可增加數十倍甚至數百倍。

圖四、 局部外用藥品穿透表皮或細胞間隙經皮吸收路徑(彭金玉、詹馥妤,2006)(9)

而在彭金玉、詹馥妤所著的文章中顯示角質層中的擴散途徑又有以下兩種:

1. 經由細胞間隙(intercellular)的途徑 從細胞間通道(intercellular path)脂質層環繞角質細胞形成一個連續相,脂質基質是一個完整的傳送障礙,但對於一些小極性分子和離子也是一個穿透路徑,一些極性成分的高穿透性,證實了非脂質水溶液孔洞(aqueous pore) 路徑穿過角質層。

2. 經由穿透細胞(transcellular)的途徑,直接穿透細胞(transcellular path) 角質層的結構為排列整齊的角質化細胞所堆積而成,藥物直接穿越角質細胞,此路徑所佔皮膚面積最多,擴散路徑最短。

表:藥品通過皮膚發揮作用的過程。

| 藥物 | 水溶性、極性物質 | 脂溶性、非極性物質 |

| 吸收方式 | 通過角質細胞擴散 | 通過細胞間係的脂質雙分子層擴散 |

| 吸收速度 | 較快 | 較慢 |

[1]天然植物色素之開發 (I) 中草藥之植化素, 自由基清除及染髮效果之分析. 2016. PhD Thesis.[2] http://www.postal.com.tw/網站衛教單張/皮膚科/認識乾癬.htm

四、結論

根據我們回顧的文獻,中醫在很早期,對乾癬就有病因病機理論以及用藥的記載,不同時期各醫家理論百家爭鳴,現代醫學研究大多會把皮膚表面的紅腫脫屑,當作是發熱發炎,以燥熱體質看待,大量清熱瀉火,忘記苦寒藥久用重用,傷脾胃並傷害患者自癒的本錢(10),其實並非醫者所樂見,因此審慎檢查,診斷出患者真實疾病本質是中醫強項所在。而中藥本身藥性如果能加上現代科技的劑型改良,不只使用上便利精緻、扭轉社會對中藥黑藥膏的刻板印象,更能發揮出其療效,內服以及外用雙管齊下治療,更能幫助患者早日脫離乾癬等皮膚疾病之苦。

五、參考文獻

- 林明秀. “乾癬患者合併症及醫療資源利用.” 臺灣大學醫療機構管理研究所學位論文 (2009): 1-72

- 鄭振鴻, and 吳蕙如. “乾癬的中醫治療.” 北市中醫會刊 21.1 (2015): 75-80.

- 盧佳怡, 王莉芳, and 蔡呈芳. “乾癬.” 台灣醫學 3.4 (1999): 430-435. 台大醫院皮膚部 蔡呈芳醫師 台大醫院衛教天地

- 李梃:醫學入門[M],南昌:江西科學技 術出版社,1988:1051。

- 巢元方:諸病源候論[M],北京:人民軍 醫出版社,2006:369-370。

- 陳萍和. “乾癬病的研究進展.” 臺灣中醫臨床醫學雜誌 17.1 (2011): 52-58.

- 張英棟,銀屑病經方治療心法:上篇仲景理法心悟、中國中醫藥出版社。

- 林胤谷. 探討青黛對乾癬的療效及其在皮膚角質細胞中的藥理機轉. Diss. 長庚大學, 2008.

- 彭金玉、詹馥妤,2006,局部外用藥品穿透表皮或細胞間隙經皮吸收路徑

- 張恆鴻,中醫藥專家學術檔案,中醫藥年報第 27 期 第 4 冊