中醫皮膚科在古代和外科放在同一類

疔瘡病因

由四時不正之邪,或恣食煎炙及辛辣厚味,或因誤食瘟病禽畜,腐米殘羹而生,即經所謂「膏粱之變,足生大疔」「雖見其小,則當大驚」。

- 生於頭面:初起如粉刺粟米,或發小泡或起疙瘩或驟腫一片

- 生於手足:以焮紅大痛者多

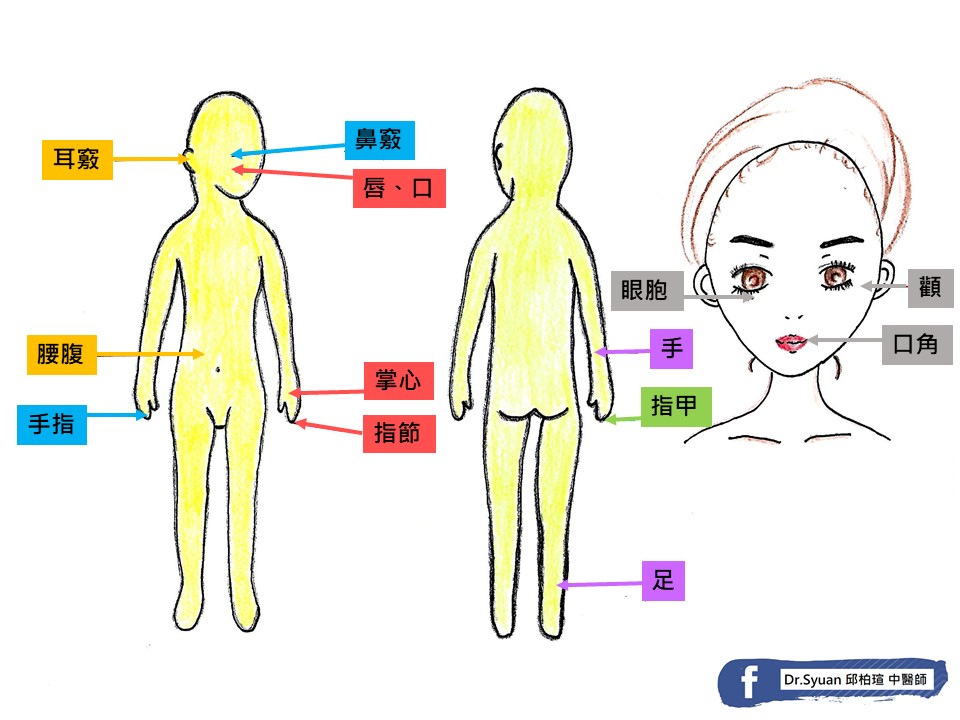

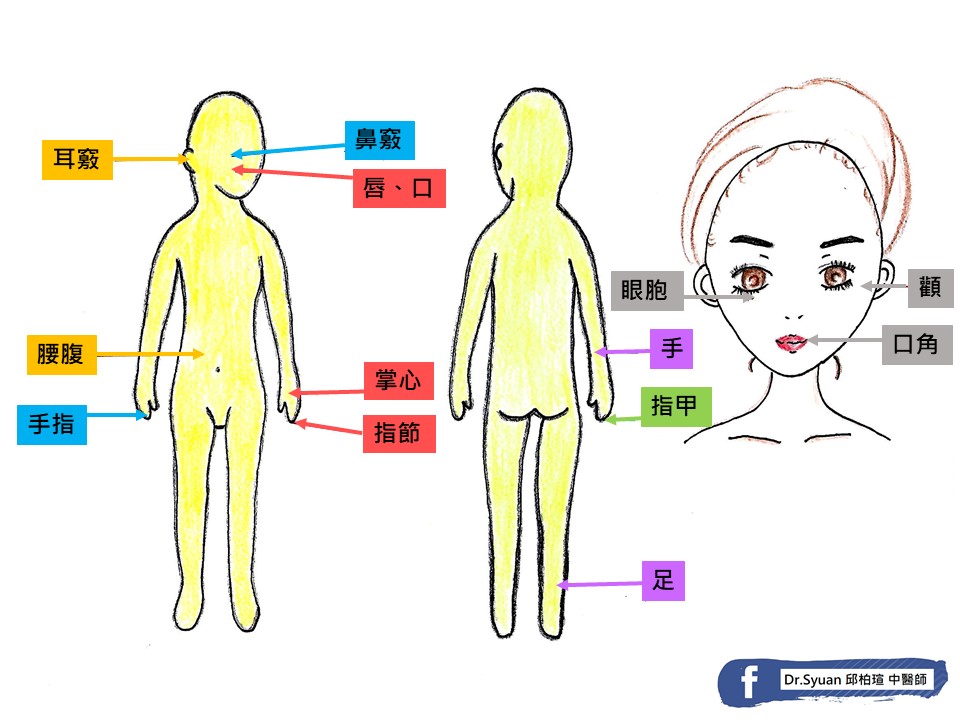

疔瘡痤瘡五臟歸屬

- 生於唇、口、掌心及指節間,其色鮮紅者屬心

- 生於手足脇肋間,其色初紫後青,甚則指甲皆青者屬肝

- 生於口角、顋、顴、眼胞間而起有黃泡者屬脾

- 生於鼻竅、手指胸聞,起有白泡者屬肺

- 生於耳竅、腰腹軟處,起有黑斑者屬腎

疔瘡中醫治療

中醫外科典籍記載外治療法

面部之疔瘡(痘痘粉刺)大多能自行排膿,手足部因肌肉堅厚,十九須刀剖,但膿未成時,切忌開刀。

古:「疔瘡先刺血,內毒宜汗泄,禁灸不禁針,怕綿不怕鐵。」

可剌委中穴使出血少許,如發現前胸或後背起紅絲者,可用針將之挑斷,擠去紫血。

委中穴有甚細之青紫色血脈者,皆屬濕毒惡血,刺之任其流出黑紫血,至淡黃色為止,將藥棉輕按片時用膏藥貼之,刺處忌著水三數日(*不用灸法 除非陰寒為病)

注意:僅為紀錄古中醫典籍,請勿自行施作

中醫外科典籍記載內服療法

以清火解毒為主,即使潰後真虛,亦不宜補之過早,且只可輕劑平補,忌用溫補之藥,

- 生黃耆於外科中用之恰當,共功殊偉,但在疔瘡屬慎用或禁用之藥。

- 如麻木不痛根盤散漫而不透膿,繼則面目浮腫,甚則腮項俱腫,或驟然不痛,並見噁心嘔吐,肢體拘急等證者,即為毒散(走黃為病情往逆勢走)之預兆,當解毒清心,托裏護膜。

參考資料來源:中醫外科學

中醫皮膚外敷藥物療法:

苦參、黃連、青黛等清熱解毒的藥常被拿來做皮膚病外用藥,參考簡單青黛製劑類型「中醫皮膚科常用藥」,「中醫皮膚」外用中藥類型:本草乳霜/乳液,外用中藥劑型:油膏

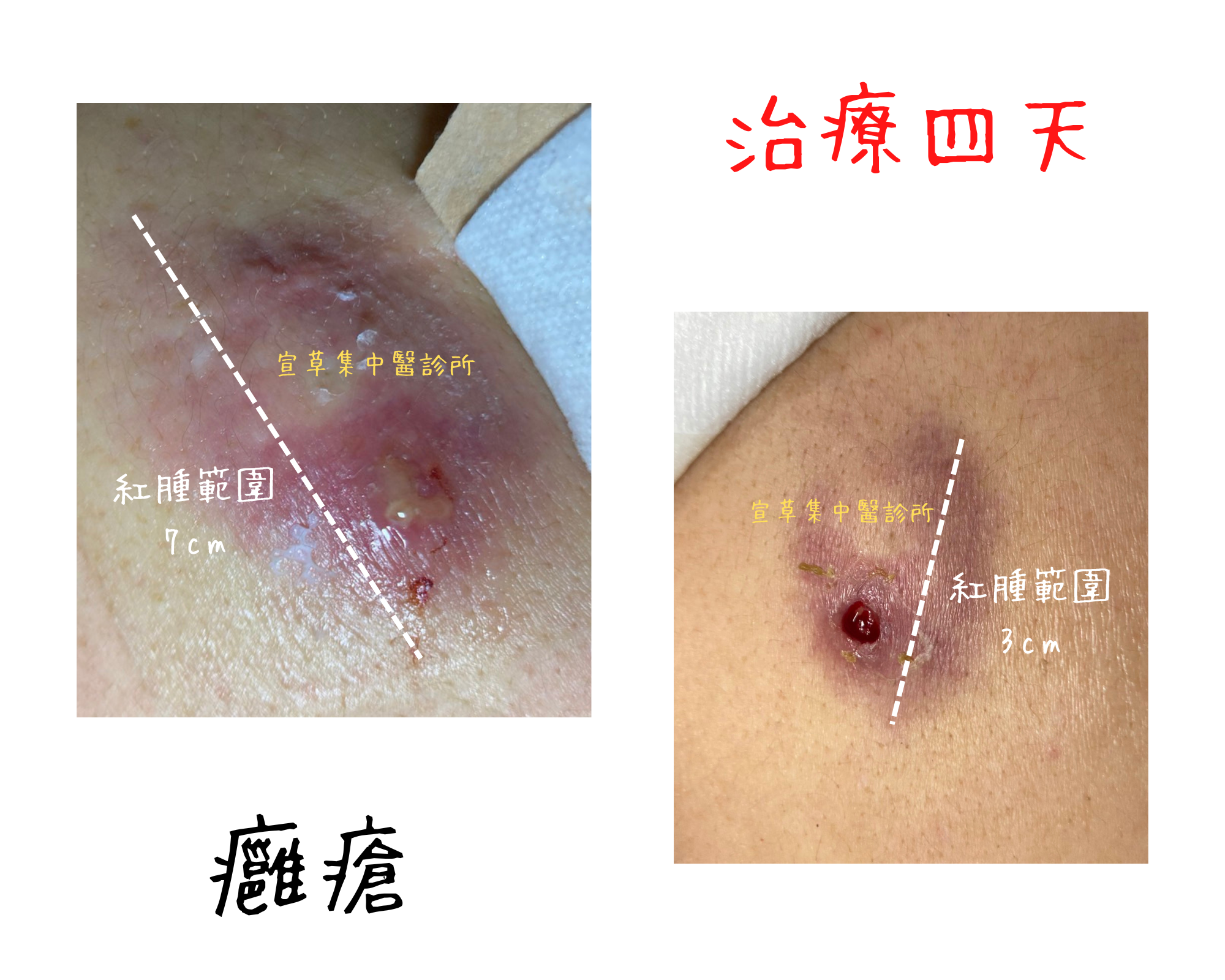

現代醫學:疔瘡是毛囊感染

通常是細菌感染,單一個毛囊感染,毛囊炎(Folliculitis);若好幾個相鄰的毛囊都一起被感染,為疔瘡(Furuncle);如果這好幾個毛囊的感染已經擴及到鄰近的皮下組織,為癤或是癰(Carbuncle);若感染深到皮下脂肪、大到一定的範圍,是蜂窩性組織炎(Cellulitis)。

治療:抗生素治療為主