中醫治療訴求斷根

以西醫皮膚科的外用藥原則來說,主要一開始會先用溫和的藥物治療,因為急性期的皮膚細胞已受損嚴重,如果用強效刺激藥物,有可能會讓皮膚損傷更嚴重。

等使用溫和的藥物治療到變慢性後期時,皮膚因為已經變厚,導致藥物吸收力變差,所以要改用較強烈的藥物幫助治療。

而中醫則是先針對個人體質的不同,以「除溼」為基礎,進行藥物調理、穴位針灸,或者也有中醫「濕敷療法」、「藥浴」與有宣草集獨家專利的外敷藥「奈米級青黛凝膠」…等治療方式可選擇。

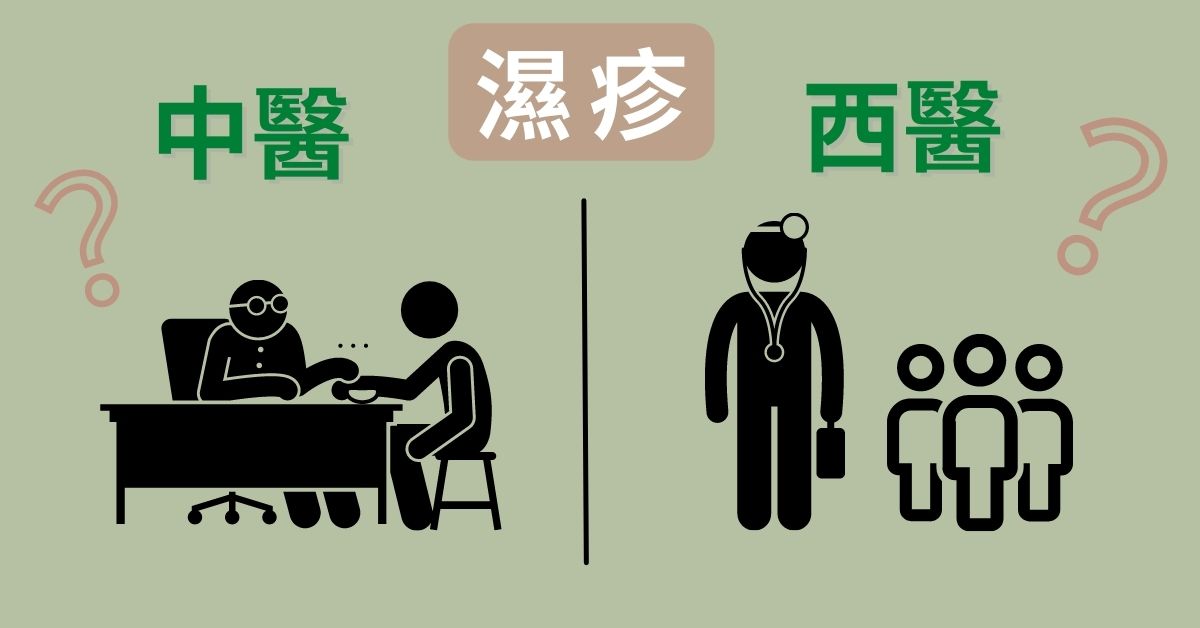

中、西醫治濕疹差異表

|

病程 |

症狀 |

西醫治療 |

中醫治療 |

|

潛伏期 |

體內濕氣重,疲倦、代謝不佳 |

X |

• 除溼健脾胃 |

|

急性期 |

皮膚紅、癢,有水泡 |

預防發炎,故使用抗生素或類固醇 |

• 清心瀉火 (如龍膽瀉肝湯) • 健脾利濕 (如參苓白朮散) |

|

亞急性期 |

皮膚呈現粉紅色或紅色,水泡較少見,會脫皮 |

|

|

|

慢性期 |

皮膚暗沉、紋路、皮屑多,摸起來比起正常的地方厚。有角質層增厚苔癬化(Lichenified)或角質增生裂開(Fissuring)等症狀 |

類固醇、濕敷療法、照光療法 |

• 以治濕為本 (如除濕胃苓湯) |

延伸閱讀

如你是濕熱體質,得到濕疹機率大

你知道嗎?

我們正常皮膚會代謝掉的是汗水或油脂,若排出的是有毒物質,就會造成皮膚癢,甚至形成小水泡。

以中醫觀點來看,「濕熱體質」的人最容易有皮膚疾病。

皮膚問題與五臟六腑皆有關聯,「肺主皮毛」,當肺氣受阻,就會產生皮膚癢、起疹子的症狀。

而體內溼氣的代謝主要依賴「脾胃」,當脾胃功能不佳,無法順暢的代謝掉水份,導致體內濕氣過高,累積過多的廢物,進而讓皮膚不得不開始擔負排毒的功能,所以同樣會引起皮膚不適。

濕熱體質的人,不只是容易得濕疹,還有其他衍生的皮膚或是其他疾病,在平常生活上就應要謹慎預防!

▶ 延伸閱讀:頭暈腦脹提不起勁? 體內濕氣超標啦!

醫生說,有濕疹要注意這幾點

・隨身可攜帶不含類固醇的藥膏、乳液

癢的時候用小心輕輕塗擦,建議可以用無名指,它的力道是五指中最輕的。

・擦換藥時,不要用水沖洗皮膚,造成二度刺激。

・請剪短指甲,避免搔抓時抓破患處。

・冰、甜、油膩食物少吃

濕疹患者不要吃涼性食物,如梨子、椰子、西瓜、哈蜜瓜、木瓜、橘子、葡萄柚、白蘿蔔、豆腐、螃蟹等。

・避免冰涼食品

冰品、綠茶、咖啡等飲料,皆屬於寒性食物。

・暫離麩質食物

特別是含基因改造的大麥、小麥、玉米等麵粉製品,能盡量不吃就不吃。

※ 建議可以多吃薏苡仁、山藥、蓮子等健脾去濕的食物。

醫師最後小叮嚀

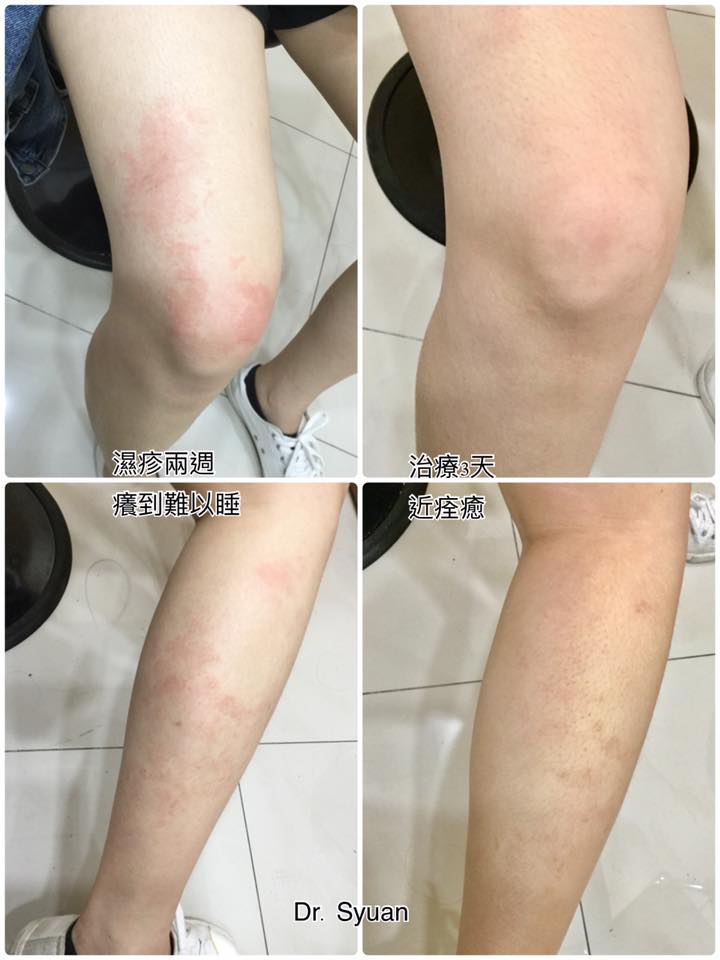

濕疹是種長期性的皮膚疾病,不只是身體上的不舒服,還會影響心情。

但是只要能找到專業的中醫師,耐心地進行療程並進行生活作息的調整,要從濕疹畢業並不困難,相信我們,你一定可以做到!