皮膚問題和脾胃有關?

中醫師常說「脾胃不足,為百病之始」。

腸胃是人體最重要的系統,吸收的養分供應全身;

腸胃不好,會連帶影響到其他器官系統而不自知。

腸胃系統管理身上的水液代謝,如果腸胃虛弱,就會使得水無法正常分佈代謝而亂跑,

沒有用的廢水,跑到頭上就會「頭重、頭暈」,跑到肝脈就會「失眠」,

跑到子宮就會「多囊卵巢月經不」來,跑到皮膚就會變成「皮膚病」,

比如「乾癬」、「濕疹」、「異位性皮膚炎」。

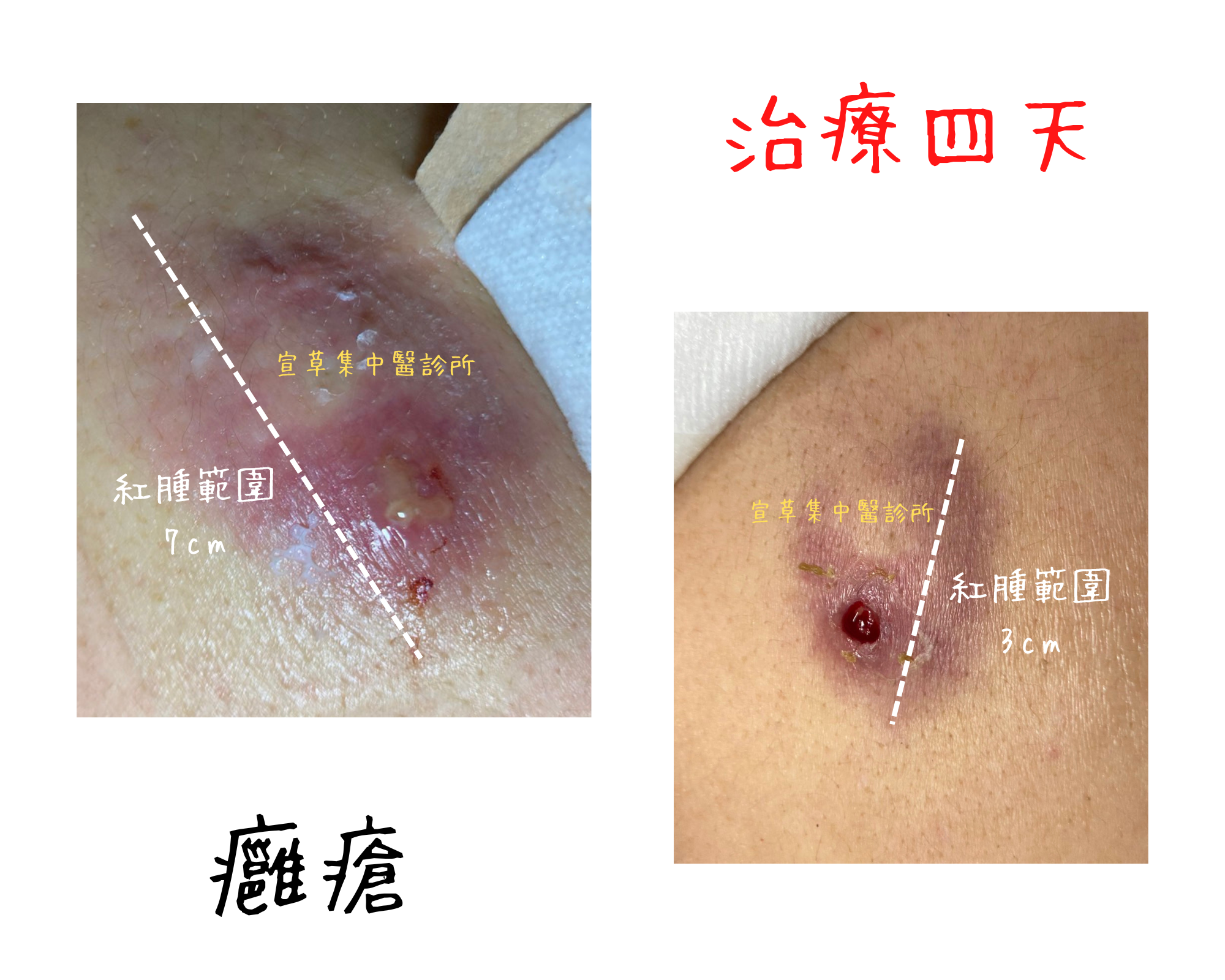

曾經有位十多年的異位性皮膚炎濕疹汗皰疹患者,

用儀器測自己的身體含水量,看診前都是嚴重不足的低標「30%以下」;

來診兩周後,數值明顯的上升,而濕疹汗皰疹減輕許多。

推測原因應是水分代謝恢復正常運作,身體內的水分能夠順利的使用、流通與排出,

不像之前都積累到皮膚上,變成濕疹汗皰疹患的廢水。

由此可見養好腸胃,就能夠大幅降低皮膚不適症狀;而且沒有比吃下肚的食物更能影響腸胃了!

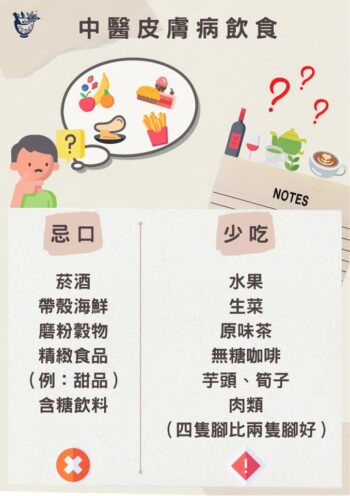

中醫皮膚病飲食指南:這些地雷食品不要吃

皮膚病患者多有迷思,認為只要「避免過敏原的食物」即可。

這是不對的!

許多日常食物都會誘發皮膚問題,像是「高升糖食物」的麵粉類食品或是糖,

都是皮膚病患者需要避免,卻很難戒斷的食物。

乾癬、異味性皮膚炎、濕疹等重症皮膚病患者,禁止吃「苦寒性食物」,

如:生冷瓜果、冷飲,都會傷害腸胃功能,進而影響水液代謝。

當然烤炸食物、菸酒以及熬夜是一定要避免的;

常常都是因為錯誤的飲食與生活習慣而導致皮膚的問題越來越嚴重,不可不慎!

就中醫觀點來說,食物有所謂的「發物」,

指食用某些食物後,容易誘發疾病,或加重症狀。

「發物」的定義是相對而非絕對,會因人、因時、因病而有所不同。

發物可以適當食用,但過量,或者免疫力不佳、大病初癒或具有慢性病者,要盡量少吃。

以下6類發物生活中實在太常見,如果有皮膚相關問題時,盡量避免才能讓皮膚快快好喔!

多吃這些食物 降低皮膚病的問題

感覺讓皮膚發炎的發物無所不在,是不是什麼東西都不能吃了?

別擔心,只要遵循下面的飲食內容,還是可以吃得既輕鬆又愉快。

1.米飯優於麵類。

2.適度吃發酵食品,如味噌。

3.少吃精緻的小麥製品(麵包)。

4.吃當季蔬果獲得天然營養素。

5.留意砂糖、油脂的攝取量。

1.米飯不會加重身體火氣

白飯甘涼性質,除了不加重身體火氣,還能幫助食物整體吸收、維持消化機能,

建議皮膚病患者,1天至少吃1碗白飯。

2.適度吃味增等發酵食品

發酵的過程中,食物會轉化營養成分,最常見的就是益生菌。

益生菌可以幫助腸道健康,從而能調節免疫系統,降低許多過敏症狀,

例如濕疹、異位性皮膚炎等。

3.麵類、麵包等小麥製品少吃

這些食物都屬於發「溼熱」之物,對於原本體內濕氣過重者影響甚鉅。

飲食方面建議多改用米類製品替代。

4.吃當季蔬果獲得更多營養素

就像是「冬天白菜比較甜」的印象,每種蔬果都有最適合生長的季節。

當季蔬果不僅比較好吃,營養素含量還較為豐富。

根據日本女子營養大學研究指出:「在維生素種類當中,類胡蘿蔔素與維生素C 比較會因為季節不同而出現很大的變化。」

5.砂糖、油脂的攝取量

研究指出,食物中的糖會破壞皮膚膠原蛋白,使皮膚鬆弛並失去彈性;

減少糖分攝取可以預防肌膚衰老。

過度攝取油脂,或者選用不好的油,則容易造成「慢性發炎」,皮膚容易出油冒痘。

在選擇上可以多使用富含omega-3 (亞麻仁油、奇亞籽油、紫蘇籽油、魚油)、omega-9 (苦茶油、特級初榨橄欖油)的油品,會減低身體發炎反應。

醫師小叮嚀

治療皮膚疾病,除了按照醫囑定期回診、服藥之外,

同時也需要飲食與生活習慣相互配合,才能達到最好的成效。

建議一開始先從力所能及的範圍做起,

例如原本天天喝飲料,先改成2~3天喝一次,慢慢戒除不良習慣,

這樣才不會因為目標太大,導致一下子就前功盡棄!